一边是设备轰鸣且不能停下的生产线,一边是亟待管控修复的土壤和地下水污染,这个曾经让许多在产企业困扰不已的环境问题,如今广东省已探索出一套新的解决方案。

位于惠州市大亚湾石化区的惠州忠信化工有限公司(以下简称忠信化工),在生态环境部、广东省生态环境厅、惠州市生态环境局以及惠州市生态环境局大亚湾分局的指导和中央土壤污染防治专项资金的支持下,成功实践了一套重点行业在产企业“边生产边管控土壤和地下水污染”新模式,为在产企业特别是中小企业的土壤污染源头管控提供了可复制推广的“广东样板”和“大湾区经验”。

“边生产边管控”的现实困境

“十四五”期间,生态环境部在全国选择了124个土壤污染源头管控重大工程项目重点推进实施。“惠州忠信化工有限公司绿色化改造工程及源头管控项目”(以下简称忠信化工项目)成功入选,并获得中央土壤污染防治专项资金支持。

忠信化工涉及的优先控制污染物主要为苯系物。作为石化园区内经营时间较久的石化企业,在不停止生产的情况下,开展土壤和地下水污染源头管控工程改造,面临着重重难题。

“忠信化工项目主要存在3方面挑战。”惠州市生态环境局生态与土壤科工作人员介绍说,一方面是管控安全生产风险高,石化企业易燃易爆危险品多,设施及管线比较复杂,安全生产和应急管理的限制较多,传统的土方开挖、异地处置等土壤和地下水污染修复技术容易引发安全事故;同时由于石化企业的高温高压生产工艺要求生产设备需持续运行,一旦停产将严重影响正常生产,因此难以采用传统的修复技术开展土壤和地下水污染防治工作。

其次是老牌石化企业因为生产历史久远,土壤和地下水污染已有一定的累积,即使装置设施已封堵跑冒滴漏源头,土壤和地下水的存量污染物仍有持续向周边地下水析出与扩散的风险,导致污染物浓度反复波动。

最后是企业生产是一个连续进行的活动,但传统的人工地下水采样监测手段频次一般较低,对地下水污染物的检测也存在滞后性,不利于企业及时发现跑冒滴漏、消除隐患,也不利于提升管理部门监管时效性。

“三板斧”技术路线破困局

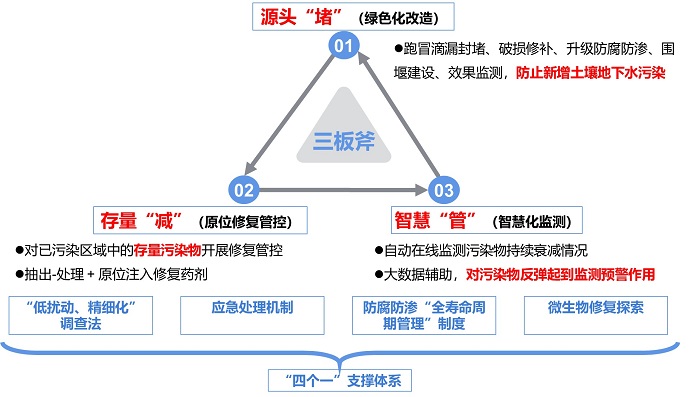

作为忠信化工项目生态环境技术咨询支撑单位,广东省环境科学研究院在对忠信化工安全生产条件、工艺特点以及污染现状进行全面分析后,在土壤污染源头管控重大工程项目的基础上,基于“源头管控+风险防控”思路,依托国家重点研发计划项目“在产企业优先控制污染物风险防控综合示范”,为企业量身定做了一套切实可行的土壤和地下水污染源头管控和风险防控技术体系,别名“三板斧”。

图为忠信化工“三板斧”土壤和地下水污染源头管控和风险防控技术体系。

第一板斧是“堵源头”,主要通过实施封堵跑冒滴漏、修补破损、更换管道、升级防腐防渗、建设围堰等绿色化改造工程,企业从源头上消除了土壤和地下水污染风险,防止新增土壤与地下水污染。

图为管道、管沟绿色化改造(上:改造前破损情况,下:修补及增加防腐防渗后效果)。

第二板斧是“减存量”,由于忠信化工生产区中存在土壤和地下水污染的区域无法大规模开挖进行修复,首先通过原位建设地下水井后采用“抽出—处理”技术,将含苯系物污染物(存量污染)的地下水抽出,泵送至废水处理站处理,然后对已污染区域原位注入化学氧化修复药剂,进一步降解吸附在土壤中的存量污染物,在基本不影响企业生产的情况下,消除存量污染物。

图为存量污染修复管控(上:地下水抽出-处理,下:原位注射化学修复药剂)。

第三板斧是“智慧管”,创新构建忠信化工在产企业地下水智慧化监测系统平台,有效克服传统人工采样监测手段频次低、成本高等缺点。该平台于2024年5月正式投入运行,通过8小时/次的自动采样检测频次实时追踪地下水苯系物浓度情况,并基于大数据分析辅助评估绿色化改造工程质量,实现跑冒滴漏情况早发现早干预,持续开展污染泄漏监测预警,在有效降低企业监测成本的同时,为土壤和地下水环境安全保驾护航。

图为污染在线监测(上:在线监测站房,下:智慧化监管系统)。

广东省环境科学研究院土壤环境研究所所长邓一荣告诉记者,通过“三板斧”的实施,企业物料跑冒滴漏现象基本杜绝,新增污染得到了遏止;企业地下水中优先控制污染物浓度已降至管控修复目标以下,存量污染得到有效削减;通过响应智慧系统预警信号,企业多次及时应急处理处置了污染物反弹。同时,忠信化工的长期监测数据表明,企业边界地下水监测井的优先控制污染物指标均已符合标准要求,污染物被有效控制在厂区用地范围内,避免扩散至周边企业。

以“四个一”作为基础支撑 邓一荣提到,支撑“三板斧”成功实践的,是一套系统化凝练的“四个一”经验模式。

一套“低扰动、精细化”精准调查法。“前期采样调查中,我们遇到不少现场条件受限的区域。”邓一荣介绍说,在不影响石化企业安全生产且成本可控前提下,通过运用自主研发的土壤污染防治小型综合移动观测站所集成的膜界面探测(MIP)、直推式钻机(GP)等设备补充开展了污染状况精细化调查。对优先控制污染物苯系物的空间分布进行精准刻画,构建污染物形态三维模型,为后续存量污染的精准治理奠基。

存量污染精细化调查 一套快速“应急处理机制”。针对修复后可能出现的污染物浓度反弹(如历史积累吸附在土壤中的苯系物重新析出扩散到地下水),企业将污染防治应急处置流程纳入应急预案,并建立快速响应机制。在日常监控工作中,一旦通过智慧化监测系统发出预警,迅速对地下水污染物浓度升高区域启动地下水应急“抽出—处理”,确保污染管控的快速响应及有效执行,防止污染物再析出扩散。

一套防腐防渗“全寿命周期管理”制度。开展绿色化改造时,为解决惠州大亚湾海边高湿高盐昼夜温差大等气候条件导致的涂层寿命短、防腐防渗作用失效快等问题,企业探索选用更耐用、机械性能更优的环氧树脂(E-44)涂料,替代原先使用的乙烯基玻璃鳞片涂料作为防腐防渗涂层。同时将涂层巡查、寿命记录与定期维护纳入日常管理,确保了企业防腐防渗涂层在其寿命周期内持久有效,巩固源头“堵”的效果。

一条绿色“微生物修复”探索路径。为有效持续开展在产企业污染管控工作,降低经济成本,技术团队从企业自身的废水治理设施的活性污泥中,分离、培育、驯化出能降解企业优先控制污染物苯系物的特定微生物菌群,后续还将进一步探索将微生物菌群注射进入含污染物地层的原位微生物修复技术路线,探索更经济、持久、绿色低碳的可持续管控。

邓一荣表示,忠信化工项目的实践,证明“源头管控+风险防控”的“边生产边管控”模式是切实可行的。中小企业结合自身实际,采用低成本、响应快的解决方案,在不影响安全生产的前提下,同样能实现对土壤和地下水污染的长效管控。项目探索形成独具特色的“三板斧”技术路线与“四个一”支撑体系,涵盖了“调查—溯源—风险评估—风险管控、修复—效果评估—后期管理”的全链条工作,也为中小企业开展源头管控提供了系统化、可操作的指南。

“‘十四五’期间,在生态环境部的统一部署下,广东省大力推动源头管控重大工程实践,初步探索了一些有效做法,为在产企业土壤和地下水污染协同管控提供有益参考。”广东省生态环境厅生态与土壤处工作人员表示,广东省将继续深入推进土壤和地下水污染协同管控工作,探索形成实践经验,为践行美丽中国建设贡献一分广东力量。

来源:中国环境