中央城市工作会议于近日召开,会议部署城市工作7个方面的重点任务,包括着力建设安全可靠的韧性城市等,其中提及强化城市自然灾害防治,统筹城市防洪体系和内涝治理等内容。日前,全国多地进入主汛期,如何化解汛期水污染风险,推动城市水环境治理,从海绵城市向韧性水系统转型升级?记者专访了中国科学院生态环境研究中心区域与城市生态安全全国重点实验室研究员赵洪涛。

提升韧性是水环境改善下一个突破点 中国环境报:当前我国水环境质量总体改善明显,您认为,要实现水环境质量持续稳定提升,下一个突破点在哪里? 赵洪涛:根据今年4月生态环境部公布的数据,我国Ⅲ类及以上水体占比已超过90%,水环境质量得到根本性改善。然而,当前仍面临一个突出问题——汛期污染。

在非降雨期,河道水质通常保持良好;但一旦遭遇降雨,水质便会迅速恶化,从Ⅲ类降至Ⅳ类、Ⅴ类甚至劣Ⅴ类。这种周期性现象表明,水环境质量的持续稳定改善仍面临重大挑战。

这一问题在城市地区尤为显著。随着工业点源污染得到基本控制、城市污水收集处理系统不断完善、海绵城市建设持续推进等,城市水环境整体已有显著改善。但汛期污染与水质波动的关联性依然较高,主要原因在于排水管网系统存在“晴天藏污纳垢,雨天零存整取”现象。另外,城市地表绿色空间雨洪调蓄能力弱、河湖水环境容量有限,加剧了城市汛期污染强度。

具体而言,由于实际条件中,地下管网普遍存在错接混接、满管流、流速低等问题,大量污染物在晴天时沉积于管网内部;降雨时,沉积物被集中冲刷入河,导致水质急剧恶化。这反映出我国水环境系统仍具有较强的脆弱性,因此提升韧性将是下一个突破点。

中国环境报:当前正值汛期,针对雨污混流溢流、面源污染等汛期水污染问题,有哪些应急处理方式和长效管理机制? 赵洪涛:我们在江苏省无锡市的研究发现,汛期污染呈现两个明显的阶段性特征,可以形象地用“两个草帽”来描绘其污染负荷的时间变化曲线。第一阶段,由初期暴雨冲刷地表和管网形成的污染峰值,是一顶“小草帽”;第二阶段,管网持续冲刷、泵站提升排放和污水处理厂跨越排放,形成更持久的污染峰值,是一顶“大草帽”。这两个阶段的污染特征和形成机制各不相同,需要采取针对性防控措施。

当前,针对汛期雨污混流溢流、面源污染等水污染问题,应急处理方式主要包括利用清洁水源(如中水)进行调水稀释、启动超磁分离等应急处理设备净化水质,以及直接投加絮凝剂、双氧水等化学药剂,部分经济发达城市还会启用曝氧设备。这些应急措施相比以往已取得显著成效,但总体而言仍属于治标不治本。

在长效管理机制方面,国家为持续改善城市水环境出台了《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》等一系列政策文件。在地方层面,江苏省推出了城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动计划颇具代表性,内容涵盖针对城镇污水的“三消除、三整治、三提升”。安徽、辽宁、湖南、贵州等省也制定了相关行动方案,对改善城市水环境发挥了重要作用。然而,在应对中到大雨时,现有措施的效果仍存在一定局限性。

海绵城市是韧性水系统的初期阶段 中国环境报:为更好地实现城市雨洪管理,我国自2014年起推广海绵城市。近年来,打造韧性城市成为汛期城市防洪和内涝治理的一项解决方案。二者有何联系与区别?

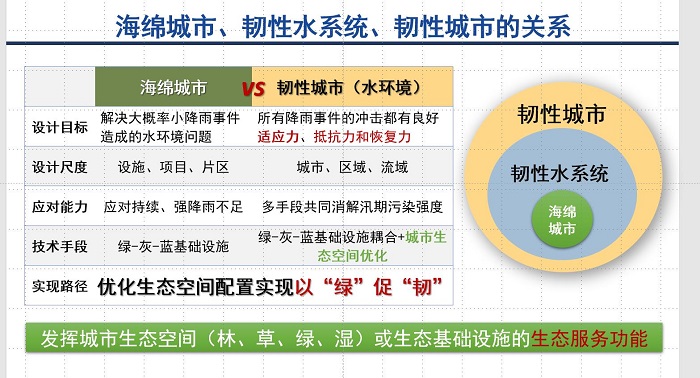

赵洪涛:海绵城市旨在通过加强城市规划建设管理,充分发挥城市生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效控制雨水径流,实现雨水自然积存、渗透和净化。它的设计初衷是通过源头削减污染和径流,实现面源污染治理、内涝防治和水生态环境改善。

韧性城市则是一个更为宽泛的概念,它强调对冲击性事件的应对能力、适应力和恢复力。二者的联系在于,韧性城市中包含了韧性水系统。韧性水系统涵盖水资源、水安全、水环境和水生态4个维度,在受到降雨事件压力后,能够恢复得更好,并通过积累经验,在下次受到冲击时能做好准备。海绵城市可视为韧性水系统的初期阶段。

中国环境报:在极端降雨事件频发的背景下,传统海绵城市面临哪些挑战? 赵洪涛:目前,我国已开展3批海绵城市试点和3批全域示范城市建设,总体成效显著,但韧性水系统的构建尚未形成统一体系。

分享一个案例,我们在无锡市的研究,发现当地海绵城市建设成效显著,但尽管如此,在梅雨季节连续多日降雨,或极端降雨事件的情况下,海绵系统的调蓄空间和净化能力会达到极限,出现海绵介质饱和、功效降低的问题。

事实上,海绵城市的设计是基于单次降雨后介质排干的假设,并未充分考虑连续降雨导致介质持续饱和的情况。这一设计思路的局限,使得现有系统难以有效应对持续性降水事件。

2022年生态环境部首次公布汛期污染强度前50名国控断面,其中有15个断面位于海绵城市试点城市。这说明,即便经过改造,其汛期污染防控能力仍有提升空间。

此外,还有一类现象值得关注:部分海绵城市在建设过程中更注重景观效果,在韧性水系统要求的雨水调蓄和净化能力方面却稍显不足。未来,海绵城市要向韧性水系统深化发展,应在保持景观功能的基础上,大幅提升地表设施的调蓄和净化能力,从而有效应对汛期污染。

统筹“四水+三色”构建韧性水系统 中国环境报:从海绵城市向韧性水系统的转型升级,需要突破哪些瓶颈? 赵洪涛:我们团队正在负责一项国家重点研发课题,探索城市韧性水系统的构建方法。初步认为,韧性水系统的构建需要统筹“4个水”——天上的降水、地表的汇水、管网的排水和河道的纳水。同时,应整合“三色”基础设施,即绿色——生态基础设施,灰色——传统工程基础设施和蓝色——城市水体系统。

当前,在我国城市水环境治理中,灰色和蓝色基础设施备受重视,但其承载能力存在明显局限。传统的快排快泄模式,难以应对强降雨带来的负荷冲击。

未来,应强化绿色、灰色和蓝色基础设施之间的协同效应。需要特别指出的是,灰色基础设施不仅包含管网系统,还应将污水处理厂纳入考量。目前,我国污水处理厂普遍采用A2O污水处理工艺,这一工艺依赖微生物处理。雨季大量雨水通过不完善的市政管网系统汇入,导致污水处理厂进水BOD、COD浓度骤降,微生物因碳源不足处理效率下降,进而产生跨越排放,也是一个重要的污染源。保障韧性水系统高效运转,必须实现“三色”基础设施协同运行。

中国环境报:如何突破瓶颈,推动海绵城市迈向韧性水系统? 赵洪涛:要推动海绵城市向韧性水系统转型,应从多方面着手改进。首先,优化设计理念,在现有海绵城市改造的基础上,进一步对地表绿色空间进行格局优化和功能提升,如多改造形成一些下洼凹陷结构,以实现雨水的临时储存、滞留、调蓄和净化功能,缓解管网和河道的压力。同时,适当识别和改造自然/公共空间实现平急两用,如下凹式的公园、广场等。这种绿色改造不仅符合低碳发展理念,而且建设和运营成本相对较低,具有显著的综合效益。值得注意的是,在未来的城市规划中应控制开发强度,留足地表绿色空间来应对汛期污染。

其次,要进一步思考,如何提高包括海绵设施在内的现有城市“三色”基础设施,应对更高降雨等级和连续降雨事件的韧性能力。

最后,我们可以大胆尝试,开展城市排水体制的改革。比如,我国环境工程专家尹澄清早年曾提出一个超前构想,在未来的城市建设规划中,在低开发强度区域,雨水排放可以尝试采用明渠方式,市政管网埋深适当下沉,为地表排水沟渠留出空间,这样可以解决现在雨水、污水管网混接的顽疾。

来源:中国环境