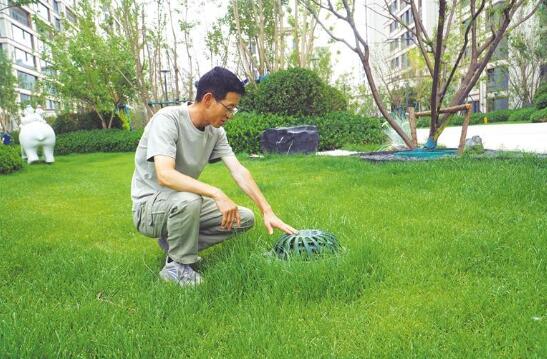

溢流井设计让雨水回收再利用。

银川,东临滔滔黄河,西依巍峨贺兰山。大自然赋予其壮美,却也带来严峻考验。银川市地处西北内陆干旱区,多年年平均降雨量不足200毫米,年蒸发量上千毫米,人均可利用水资源量仅为844立方米,不足全国平均水平的二分之一,是一座重度缺水型城市。

昔日的银川,在旱涝之间艰难摇摆——雨水管网不畅,低洼处内涝频发,珍贵的雨水资源却白白流失。2022年以来,随着银川市入选全国第二批系统化全域推进海绵城市建设示范城市,一场关乎水生态、水环境与水安全的深刻变革在黄河之滨悄然启幕,一系列海绵城市建设项目为城市注入持续而强劲的活力。

织就地下水网重塑城市呼吸 6月12日,银川市金凤区中北部,一座占地近1.3万平方米、有效容积达5.7万立方米的“城市肾脏”——毓秀公园调蓄池工程正拔地而起。工地上百名工人挥汗如雨,只为让这座“大水缸”在6月底具备蓄水能力。建成后,它将通过强大的泵组系统,成为上海路与满城街等积水路段的“解压阀”。

“项目总投资12375万元,目前工程完成进度已经超过80%,两个蓄水池的主体结构已全部完成。”现场施工负责人李恩文说,项目地上部分,设计为林荫式停车场,新增86个车位,而每座蓄水池内设置潜污泵3台,单台泵设计流量每小时1100立方米,项目建成后,可有效缓解上海路与满城街、广场西路、广场东路等路段交叉口积水现状。

这座城,顺着自身“脉络”,以“西防水、中理水、东治水”为纲,全域推进海绵城市建设。

记忆拉回3年前那个暴雨如注的夏日。2022年6月21日,宁安大街与湖畔路交叉口积水内涝,让金凤区居民陶瑾记忆犹新。当年,金凤区南部雨污分流改造工程迅疾启动。

“如今,宽阔的雨水管道深埋地下,4000多立方米容量的雨水泵让雨水有了专属通道,经雨污分流改造就近排入典农河水系,既解内涝之困,又为污水处理厂‘减负’。”银川市政建设集团有限公司工程部负责人夏巍说。该工程自2023年竣工,经历过暴雨考验,这里再未出现积水内涝情景。

“海绵城市建设,因地制宜采用‘渗、滞、蓄、净、用、排’一系列工程技术措施,使城市雨水径流得到自然积存、自然渗透、自然净化和充分利用。”银川市住房和城乡建设局海绵中心相关负责人马谦介绍。

银川市采取以排水分区为单元的城市内涝系统治理模式,接续实施海绵城市、美丽河湖、畅行优停、管线升级、城中村改造“五大工程”,明确“源头减排、过程控制、末端处理”的系统化治理策略,通过雨污分流、蓄排并举、排涝通道畅通等措施,雨水不再是无序奔涌的负担,而是被城市温柔接纳的资源。

3年来,157个海绵项目在银川落地生根,总投资高达69.7亿元。一张韧性十足的地下防护网已然成型——海绵建成区基本达到10年一遇内涝防治标准,部分区域甚至跃升至30年一遇。

一湖活水滋养城市“绿肺” 夏日的罗家湖公园内,睡莲静卧,绿意葱茏,鸟语花香随风轻送。居民吴中华漫步其间,笑意盈盈:“这是我们小区的后花园,环境好、湿度高,大家都喜欢。”这片盎然生机背后是下沉式绿地、生态植草沟等构成的“海绵之手”——悄然截留、净化初期雨水,滋养园内草木,减少自来水消耗,更能吸纳周边道路雨水为市政管网“减压”。

一路之隔的民悦园绿意流淌。“推窗见绿,下楼就是公园,太方便了。”退休老人马文章每日在此舒展筋骨,惬意自在。凉亭里,家住金凤区茂悦府小区的居民徐力沉醉于二胡曲《打金枝》的悠扬旋律中。“我自学二胡,每天早上都来这儿拉上一会儿。”徐力笑着说。

目光转向建设正酣的王家湖海绵湿地公园。“活力湾”“人文湾”“科普湾”“童趣湾”“智慧湾”的轮廓初具。微地形绿地、雨水花园、下凹式绿地错落交织,静候着吸纳、净化雨水,改善生态的使命。“项目建设已完成50%,建成后将成为市民共享时尚活力的空间。”银川市林草和园林管理局相关负责人介绍。

今年,包括王家湖在内,银川市6个提升改造的海绵公园同时推进。自然水系的“蓝”,生态植被的“绿”,工程设施的“灰”,“三色”融成和谐线谱。

银川地势平缓、土壤通透,加之城市排水条件较好,具有较好的亲水禀赋。“留住天上水,用好黄河水,护好地下水,多元开发非常规水”——银川通过雨水集蓄利用设施,全面收集雨水用于城市绿化与河湖补给,让每一滴珍贵的水,都找到“回家的路”和“发光发热”的舞台。

“通过建设雨水集蓄利用、CSO调蓄池和雨水调蓄池等设施,全面收集雨水并处理后用于城市绿化、河湖补给,将节省下来的水资源用于新能源、新材料、新食品‘三新’产业发展。”马谦说,截至目前,银川市新建雨水及CSO调蓄池8座,新增雨水自然调蓄空间37.7万立方米。2024年,全市雨水资源化利用量达31.76万立方米,为城市发展注入澎湃“水动力”。

这些数字背后,是城市水循环的深刻重构,是生态效益与经济效益的双赢共振。海绵公园不仅是滞蓄净化雨水的枢纽,更成为市民共享的“绿肺”与幸福空间。

“+海绵”点睛宜居老社区焕发新生机 盛夏的上海西路亲水苑小区,绿荫匝地,路面整洁,绿化带里耐水植物生机勃勃。

“现在下再大的雨也不用担心小区积水,更不用愁积水淹脚、出门难了。”62岁的哈学霞和邻居在树荫下纳凉闲谈,言语间满是欣慰。

谁能想到,这个建于2004年的老小区,共有17栋居民楼、千余户居民,曾饱受路面坑洼、排水不畅之苦,一场急雨便能让小区的主路被淹。

“雨只要大一点,小区主干道的积水能没过脚踝。”哈学霞说。

改变始于去年。亲水苑与荣锦苑东区、双渠小区等一同被纳入金凤区中北部海绵城市示范片区建设项目,因地制宜进行改造。

“小区6000多平方米老旧路面重新硬化,靠近绿化带一侧巧妙降坡,每隔约20米设置开孔道牙,下雨后雨水顺坡而下,汇入绿化带内的生物滞留区暂存。”银川市政建设集团有限公司该项目负责人邵杰介绍。

“雨水滞留区内不仅栽种了耐涝植物,还在底层铺设了可储水的玻璃轻石,暂时蓄存积水。”邵杰说,这就像给雨水安了个临时的家,既能减缓市政管道在强降雨天气时的排放压力,又能滋养绿植。

海绵化改造为亲水苑小区构建了一个容积为2500立方米的生物滞留设施调蓄场,完成绿化面积1.38万平方米。去年8月,安然度过两场大雨,让居民们真切感受到“海绵”带来的宜居提升。

走进西夏区文沁园小区,同样耳目一新:雨污分流管网清晰入地,下沉式绿地草长莺飞,雨水桶收集屋面雨水用于浇灌,透水铺装让路面干爽平坦。

这个建于2002年的“老小区”,在2023年实施老旧小区改造期间融入“+海绵”理念,华丽变身。

“聚焦雨水综合利用,通过精准定位积水内涝区,融合‘蓝绿灰’设施,让水最大限度留下来、用起来。用非常规水替代黄河水资源,打造国家节水型城市。”银川市住房和城乡建设局相关负责人介绍。

银川将海绵理念无缝嵌入城市更新。截至目前,50个老旧小区、13个新建小区、43处公园绿地、19所中小学完成海绵化建设或改造,15个内涝积水点段得到整治,构建起“灰绿结合、蓝绿交融”的海绵空间。

一幅“城水相融、人水相亲”的生态画卷正在“塞上湖城”徐徐铺展。

立法护航智慧赋能城市水未来 漫步银川市各新建小区,层级式景观水系潺潺流动,送来清凉。巧妙设计的坡度路面令雨水自然汇入水系,既蓄存资源又为景观补水。

下沉式绿地、雨水花园等海绵元素浑然天成地嵌入建筑肌理,无声诠释着绿色基建的深层内涵——节水与宜居,本可兼得。

银川市筑牢法治根基,《银川市海绵城市建设管理条例》于2025年1月1日正式施行,填补了全区相关领域立法空白,为海绵城市建设全程提供坚实法治后盾。配套9项“规建管”制度严格落实,实现项目全生命周期闭环管控。

“已经对579个新建、扩建、改建项目开展专项审查和巡查,下发巡查记录164次,各类项目建设质量和效果大幅提升。”马谦说,条例保障品质城市建设,让城市更新有了更高标准。

科技则为海绵城市插上“智慧翅膀”。建成投用的海绵城市智慧监管平台,集成“一张图”、项目管理、风险预警等子系统,接入344套水质、液位、视频监测设备。

“这套智能化、信息化、精细化的管理中枢,构建起实时监测、预警管控、全域评估的立体体系,实现数字监管、精准监管、智能监管、全过程监管,为科学决策和长效管理提供强大支撑。”银川市住房和城乡建设局相关负责人介绍。

成效浸润于城市肌理,贺兰山东麓5处拦洪库完成提标改造,114公里水系焕发新颜,40公里海绵道路、62公里雨水管网延伸铺展,有效纾解道路积水和污水厂负荷之困。西夏区南部、金凤区中北部两个示范片区,搭建起雨水下渗、蓄滞、净化、回用、排放的“海绵系统”,城市的生态底色愈发清新,应对洪涝灾害的弹性和韧性明显提高。

当城市在夏日骄阳下从容“呼吸”,当市民漫步于水清岸绿之间,那可触可感的获得感与幸福感,正与城市高质量发展的稳健步伐交响共鸣。银川,正用一个个建设项目书写着城市与水共生的故事。

来源:宁夏日报