6月的白洋淀水清如镜,碧波荡漾。白洋淀的水为什么这么清?带着这个疑问,记者跟随中国记协“四力”教育实践团来到了雄安新区生态环境监控中心。

雄安新区设立之前,白洋淀总体水质为V类。雄安新区设立以来,一体推进补水、治污、防洪,重点实施了“清淤疏浚、百淀连通、退耕还淀、科学补水、严密防洪”五大工程,全流域协同推进城镇、农业、农村污染精细化管控,开展了有史以来最大规模的系统性生态治理。自2021年以来,淀区水质已连续四年巩固保持在III类,水生态环境质量明显改善。

“为什么白洋淀的水质能这么快有好转?首先雄安对水污染的诊断水平很高,就像医生治病一样,有准确的诊断,才能有精准化的治理。”雄安新区生态环境局副局长吴海梅介绍。

为应对白洋淀沟壑纵横、荷塘苇海地形条件下全域监管难以实现的现实困境,雄安新区综合应用5G、大数据、人工智能等新一代信息技术,因地制宜地构建了智慧化监测体系,显著提升了水质监管能力。

“三百多平方公里的水面,怎么能知道哪里有污染呢?靠人力肯定不行。我们先用遥感大面积监测水质情况,看出哪一部分水质不好。再用无人机实地走航,就能知道具体污染的位置。下一步,我们再派出监测人员再去采样监测。这样准确性就非常高了,不会无的放矢。”吴海梅说。

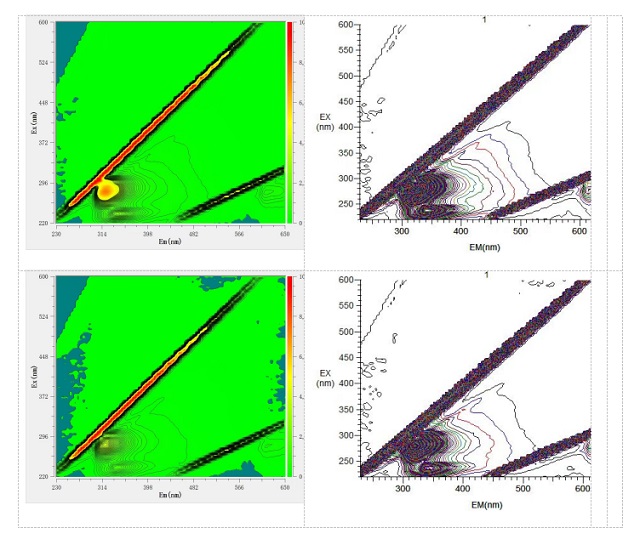

雄安新区生态环境监控中心还创新应用了基于水质指纹技术的污染溯源技术。溯源站由清华大学环境学院研发,是一套基于“水质指纹”技术的在线预警与溯源监管系统,技术处于国际领先水平。

“该技术创新性的将指纹识别犯罪嫌疑人的思路引入水环境监管中,开发出基于‘水质指纹’技术的水污染预警溯源仪。通过装载不同行业、不同企业排放废水的‘水质指纹’形成的数据库和在线捕获水质指纹的比对识别,水污染预警溯源仪能够在21分钟进行污染早期预警和自动溯源,并给出污染排放源的具体信息,为后续应急、排查、治理和执法追责提供重要依据。”雄安新区生态环境监控中心高级工程师刘婷玥介绍。

溯源站建成后,一旦孝义河发生水质异常,预警系统可第一时间识别疑似污染源并推送至环保部门,协助迅速开展应急执法,有效阻断污染进入白洋淀。

同时,雄安新区生态环境监控中心通过引入人工智能模型,提升了水质监测数据与知识的高效归档与整理能力。技术人员向记者展示了人工智能灵灵的使用方法,只要对着屏幕进行提问,她就可以口述并展示详细的资料。

图为人工智能灵灵

雄安新区生态环境监控中心还通过运用自动化技术,实现了水质样品的全自动分析。系统融合智能识别与自动化编程等AI能力,可自动完成样品抓取、扫码、分配、开盖、上线、检测、下线、合盖、回收、混匀、清洗等全过程操作。据测算,整套系统每日可处理100个样品,工作效率较传统实验方法提高8倍,极大缓解了生态环境监控中心初期人力紧张的现实问题,为新区高效获取关键环境指标、构建智能化生态环境监测体系提供了有力支撑。

通过落实各项创新举措,雄安新区成功将白洋淀水质数据获取覆盖率从不足60%提升至接近90%以上,污染事件响应速度从日级提升至小时级。

来源:中国环境