摘要:海绵城市的概念在国外发展较早,并日趋成熟。在建设过程中,应结合实际,合理规划和制定各种措施。必须在规划,投资和建设方面制定适当的政策和制度,以进一步促进海绵城市的发展。加大对海绵城市建设的科学技术研究力度,不断完善或创新思路,克服发展水平低下的弊端和不足,对海绵城市的效益进行科学合理的评估,加速海绵城市的建设推广。鉴于此,本文主要分析海绵城市理念下城市内涝防治体系构建。

1、引言 近年来,由于城市化的快速发展和全球气候的快速变化,我国城市的内涝问题变得更加严重,大多数城市内涝灾害频发,带来了许多安全问题,这些问题不仅威胁着城市居民的生产和生活,而且严重影响了城市发展,因此,解决城市内涝问题具有重要意义。但是,传统的内涝防治通常是通过人工管道转移水,而忽略雨水的再循环。城市排水系统通常存在诸如成本高、寿命短和排水标准不足的问题。对此,海绵城市规划对于解决城市内涝问题具有深远的意义。

2、海绵城市理念概述 海绵城市的主要目标是解决雨水的大量流失、水土流失、面源污染以及水系统自净能力的破坏等,以及将城市改造成具有海绵体特征的城市愿望,主要指具有自然积累、自然渗透和自然净化能力的城市水文生态。海绵城市放弃了城市传统的雨水管理理念,改变了原城市下垫面硬化形成的雨水分布模式:50%的雨水形成了地表径流,只有 10%的雨水渗入土壤和地下水。而是模拟自然植被的土壤状况:总雨水的 50%渗入土壤和地下水,而 10%成为地表径流。海绵城市概念的重点是维护城市排水和防洪,同时最大程度地增加雨水在城市中的渗透、处理和存储,因此在促进雨水资源利用和保护雨水方面发挥着重要作用。海绵城市建设可以保护原始的水生生态系统,并且对周围的水生生态系统影响很小。海绵城市建成后,径流可以保持恒定,其本质在于认识到城市化,资源与环境之间的一致性和和谐性。

3、海绵城市与排水防涝的关系 3.1、城市内涝成因

已有研究表明,城市内涝发生的主要原因包括:①传统粗放式城市建设模式引起城市不透水面积增加,导致场地径流量增大,径流峰现时间提前、峰值流量加大;②全球气候变暖导致短时极端强降雨频发,城市排水不及;③城市规划建设中普遍缺少大排水系统构建的思维;④流域洪水入侵城市(城市水量增加)、流域洪水位升高造成城市排水不畅等。

3.2、海绵城市与排水防涝关系

实践表明传统单纯依靠灰色设施“快排”、末端兜底的城市排水模式会引发一系列的水问题,在内涝问题上表现的尤为明显。海绵城市旨在构建基于绿灰结合的城市治水体系,是解决城市水问题的“绿色途径”,其核心技术体系涵盖源头减排系统(MicroSystem)、排水管渠系统(Minor System)和排涝除险系统(Major System),简称“3M”系统。

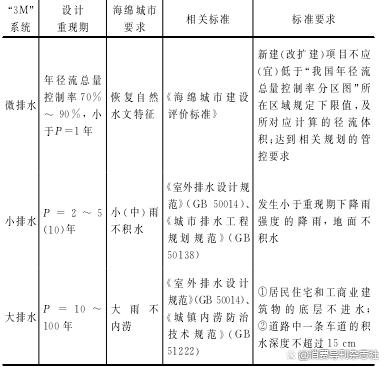

内涝成因复杂,解决内涝必须从问题产生的根源着手,运用滞、蓄、排等技术手段,充分发挥基于海绵城市理念的“3M”系统效能,综合治理(见表1)。源头减排系统旨在恢复场地开发前自然水文特征,应对低强度大概率(一般在1年一遇重现期以下)的中小降雨事件;小排水系统重点解决及时排除短时强降雨带来的径流量剧增,应对较大概率的短历时强降雨事件,一般在2——10年一遇降雨条件下达到“地面无积水”;大排水系统重点是对超标径流进行合理蓄、排,应对小概率的超强降雨 事 件,一般在10——100年一遇降雨条件下,满足“大雨不内涝”。海绵城市理论的系统性要求“3M”各系统之间在规划设计、标准应用、竖向控制等方面做好充分衔接,综合发挥效能,应对水生态与水安全问题。

表1 “3M”系统对内涝防治的意义和要求

城市内涝形成有内因和外因,内因是城市内部蓄、排不畅快,外因是流域洪水入侵或洪水位升高造成顶托。依靠“3M”系统解决内因引起的问题,应厘清各子系统在内涝防治过程中发挥的作用,并做好衔接,重点发挥大排水系统的“蓄排”作用;解决因洪水引起的入侵、排水不畅等问题,需要统筹综合“3M”系统与流域防洪系统的关系。“3M”系统通过减排、削峰、错峰来减小流域防洪压力,反过来通过合理的流域统筹管理,减轻洪水对城市的影响。要从全局出发,找出问题的根本,内外兼修,才能相得益彰。

4、海绵城市理念下城市内涝防治体系构建

4.1、团队合作,锐意创新,倡导绿色低碳生活

团队在习总书记 3 月 15 日中央财经委员会第九次会议讲话精神的指导下,以气候、气象、地质水文、城市规划、城市绿化、给排水、材料、土建工程等交叉学科为依据,在顺应自然规律、保留与国内外海绵城市先进理念共识的基础上,充分调动团队成员勇于担当、敢于拼搏的精神,夜以继日地战胜一个又一个困难,深入实地进行无数次的研究实验,最终突破了困扰生态发展创新理念的瓶颈,探索出一条更加快捷有效、在屋顶雨水没有落地形成径流前就被快速锁定在源头、涝“藏”旱用的可持续性发展路径。

“雨径”房顶落水变向雨水收集探索实验工程的基本理念是:在屋顶雨水自然下落过程中,在不施加任何动力的前提下,通过对其进行变向设计把雨水直接锁定在屋顶储存起来,并加以科学利用。满溢的雨水,可通过导流管快速引入地面就地生态化解。此理念既符合习总书记的“生态文明建设整体布局”精神内涵,也达到了住建部“顺应城市发展规律,尊重人民群众意愿,以内涵集约、绿色低碳发展路径”的要求。

4.2、“雨径”楼顶落水变向雨水收集系统的工作原理及所起作用

根据住建部未来城市改造、建设与生态发展规划要求,“雨径”雨水系统由屋顶龙骨架+防雨顶+储水设备+导流管四个主要部分构成。在不影响屋顶美观、不改变屋顶原始建筑结构的前提下,利用“集、蓄、用”低碳节能理念,对屋顶下落雨水实施变向设计,在雨水落地前对其进行及时锁定蓄存,并加以合理利用。然后再将蓄满溢出的雨水通过导流管道引入楼房排水系统。如果后期能够把多个屋顶系统溢出的雨水与未来地面生态化解系统实现互通互连,还能对大面积房顶溢出的雨水实施二次“截留”,使其无法形成大量的地表径流,起到减缓或避免城市洪涝灾害发生、推动城市生态建设高效发展的巨大作用。

4.3、垂直绿化

在海绵城市的规划与建设过程中,不仅要对地面材质进行改进,而且要重视对绿化面积及空间的改善。在针对雨水处理的过程中,三维空间的绿化有着显着成效,对于建筑和以往的护坡构造,将其表面进行绿化改善形成植物护坡,可以有效增强对雨水的储蓄和净化作用。通过垂直绿化,可以很高效地对建筑与地面进行绿化,同时还可以提高城市的空气质量并起到降噪的效果。

4.4、雨水花园

雨水花园是自然清洁和生物保留雨水的有效方法,通常建在低地形上。天然土壤或人造土壤种植植物可用于在小范围内吸收和净化雨水,具有成本低,易于操作和管理以及能够融入景观的优势。但是应当指出,在干旱地区不适合设置雨水花园,这是由于这些地区植物的耐水性普遍较低,长时间浸泡在水中,植物可能会死亡,收益大于损失。同时,雨水花园容量存在限制,并且对植物配置的要求很高,植物配置不当也会影响其功能。

4.5、透水铺装

为了获得最佳的透水性,在选择铺装材料时,应选择具有优异渗透性的材料。这些材料不仅符合相关要求,而且可以有效地为改善城市生态环境奠定坚实的基础。但是,应该注意的是,当将透水铺装应用于实际道路表面时,底层必须提供良好的透水效果,以便道路上的雨水可以渗入地下。一般来说,在铺砌过程中将碎砂用作铺砌材料,可以更好地渗透雨水并可以承受较高的道路压力。

4.6、深耕源头,化害为利,打造绿色低碳生活新时尚

在生态建设方面,虽然海绵城市建设已取得了很大的进步与成效,但在解决城市内涝瓶颈问题方面依然未取得根本性的突破。“雨径”楼顶落水变向雨水收集系统在“净、蓄、用、排”等生态理念上与海绵城市有一定的联系,但也有本质的区别。首先,海绵城市解决的是洪涝形成后的归宿问题,受地形地貌与环境影响较大;而“雨径”系统是根植于城市内涝问题的源头,在雨水没有落地、没有形成地表径流前就被快速锁定化解,它几乎不受环境因素影响,无论老区还是新城均能实施。其次,海绵城市是多个项目协同工作而且系统庞大的地面生态工程,主题工程大都分布于城市郊外靠近河湖的滩涂湿地,而且其建设实施过程工期较长、耗资巨大,还必须有市政排水管网参与才能发挥“排除”部分城市内涝的作用。“雨径”雨水系统则是一个设置在城市上空,不靠任何地面系统辅助的集约型雨水生态工程。

相对海绵城市而言,它具有建设工程量小、投资少、工期短、见效快、不受地形地貌影响、不浪费一寸土地、后期管理简单、效能作用直接,便于推广等优势,可为我国城乡民众营造一个绿色、低碳、高效、节能的良好生态环境。

4.7、合作共创,规划未来生态蓝图

为贯彻习总书记 3 月 15 日中央财经委员会第九次会议讲话精神,落实住建部《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》,未来团队将依托高校人才培养平台与校外单位深入开展生态项目共建、共研、共创、资源共享等方面的合作,并依托环境工作室现有实践平台进行广泛而深入的生态创新项目建设与生态学术交流,为生态文明建设整体布局的实施与推广,提供有力的理论、技术与实践支持。

未来在社会各学科团队的支持与共同努力下,必然能实现“雨径”楼顶雨水收集系统与地面雨水化解系统的完美对接,构建一个空地一体、家庭与政府、党群共建的城市立体雨水生态体系。巧于因借,克洪涝于源头、化暴雨为甘露;合理利用城市雨水资源,化涝为利,将内涝化于无形;以减缓洪涝灾难形成的时间,降低汛期下游河道排洪压力,避免或减少城市内涝发生,促进人与自然和谐共生,助力实现 2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和的发展目标。

5、结束语

城市内涝防治设施规划与建设是一项系统性工程,应当综合考虑从源头到末端的全过程控制和管理,需要整体把握、统筹协调以及多专业、多领域的配合联动。因此,城市内涝防治系统的构建需要与相关规划的紧密结合,在城市总体规划的指导下,充分认识城市道路和竖向规划、城市水系规划等对城市内涝防治的重要作用,坚持防洪安全优先的原则,切实做好与相关专业规划相衔接。由此可见,本文的研究也就显得十分的有意义。

参考文献:

[1]肖万华。基于城市内涝防治的海绵城市建设研究[J].建筑技术开发,2020,47(20):72-73.

[2]孙波。 基于海绵城市理念的南方沿海城市内涝防治策略研究[D].南华大学,2020.

[3]张永光。基于城市内涝防治的海绵城市建设研究[J].工程技术研究,2020,5(07):230-231.

[4]刘家宏,王佳,王浩,梅超。海绵城市内涝防治系统的功能解析[J].水科学进展,2020,31(04):611-618.

[5]李亮,何旭,张舒,陈思光,郑凯。海绵城市对城市内涝防治的作用探究[J].居舍,2020(07):5.

[6]李华。海绵城市对城市内涝防治作用的研究[J].绿色环保建材,2019(04):35+37.

[7]袁媛。 基于城市内涝防治的海绵城市建设研究[D].北京林业大学,2016.

作者简介:徐宁(1984.9-),男,汉族,山东青岛人,助理工程师,本科,主要从事给排水研究

来源:消费导刊杂志社