深圳治水四十年来,先后解决了饮用水供给不足,防洪排涝等问题。深圳市目前已经初步构建起一个立体的防洪潮排涝体系,中心城区综合防洪减灾能力达到了一百至两百年一遇的水平。

深圳市还先后完成了东部海堤重建一、二期工程,治理深圳河第四期工程建设,目前正在加快建设东部海堤三期、坝光等重点片区防洪潮排涝工程,2015年以来累计完成河道整治344公里,整治内涝点500余个。

1993年,深圳在全国率先成立水务局,实现了水务一体化管理。多年来,深圳一直在进行水务体制改革,统筹水务规划建设、水资源、供水、节水、排水、水土保持、水环境治理、河流综合治理、水旱灾害防御、执法监督等职能。

近年来,深圳又先后增加了海绵城市建设、流域管理、碧道建设等职能,形成了市河长办、治水办、海绵办、节水办、碧道办“五办合一”的“大水务平台”,成为全国涉水业务最广的水务部门。在污水治理方面,深圳率先在全国实现全市域消除黑臭水体,并被评为全国黑臭水体治理示范城市。

深圳市已完工海绵城市项目2273项,达到海绵城市要求的建成区面积近210平方公里,占城市建成区面积的21%。深圳市计划到2025年,建成国际一流的水资源保护、饮用水保障体系,建成国内领先的节约用水、防洪排涝、城市水土保持体系;将万元GDP用水量控制在6立方米以下,供水管网漏损率下降至7%以下,再生水利用率达到80%以上。并创建1000个以上节水型载体,推动节水载体全域覆盖;将海绵城市达标面积占比达到50%,打造高密度建设的超大型城市水环境治理典范,并率先在全国实现水务现代化。

东江泵站泵房 图片来源:深圳市水务局

2019深圳市小梅沙海岸带详细规划:缝合山与海

深圳小梅沙属于都市海滩,相较于大梅沙而言,小梅沙的开发仅停留在旅游产业和商业住宅的建设,对于海域以及海陆之间的潮间带区域的开发还属于空白状态。深圳水务局希望以小梅沙为出发点,进一步开展海上规划研究,作为深圳未来打造海洋中心城市的初步尝试。

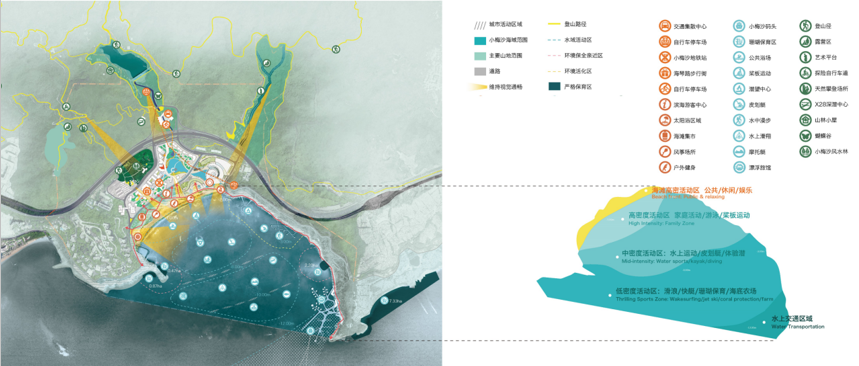

MLA+的城市规划师黄可心在2019年带领团队参与了小梅沙海岸带详细规划设计竞赛,方案获得了本次竞赛的第一名。整个设计包含了陆地、海洋以及海陆潮间带的连接等全方位的考量,打破传统思维从全新的视角打造滨海城市空间。通过详细考察山、海的空间组合、高差关系等,在陆域塑造了一个缝合山、海的路径。

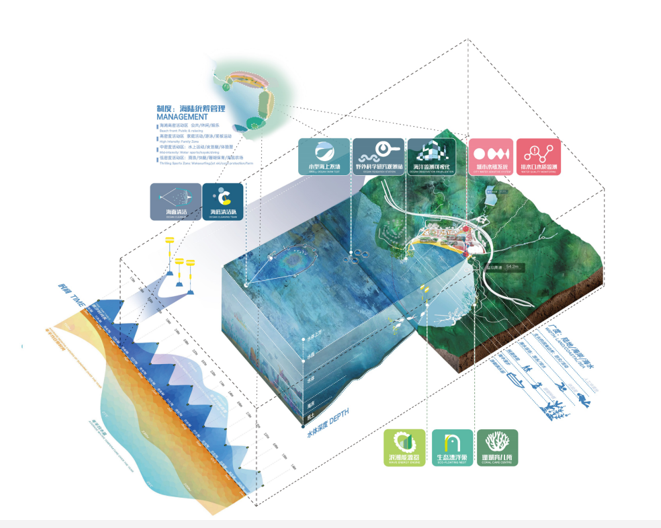

在“创新用海”方面提出四维形态的策略,包括从深度、广度、制度和时间四个方面去有效利用海洋资源,同时也去限定人类的活动类型,从而形成一张海域管控地图,防止对海洋生态的破坏。

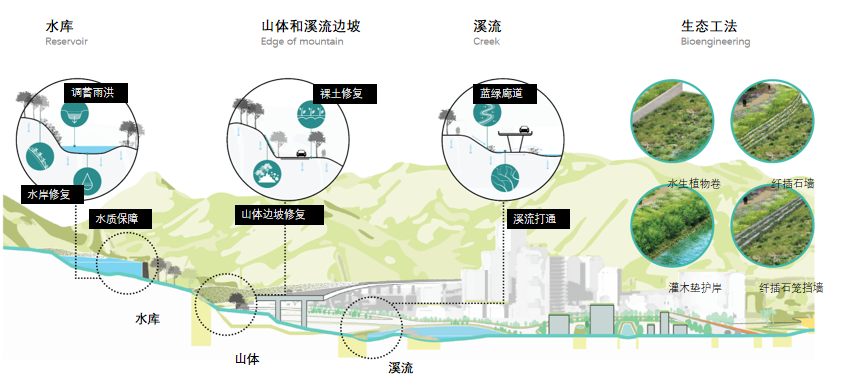

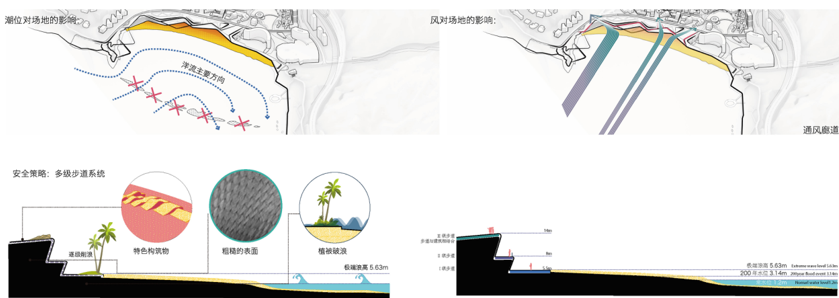

设计方案中提出要从山、海两个方向共同去塑造生态防灾的整体系统。首先沙滩是抵御风浪的第一道柔性的屏障,生态专家建议采取“养沙固滩”的措施来拓宽沙滩,重塑沙滩与海洋之间的平衡。整个沿海的滨海步道的设计也是顺应了城市“与水共生”的概念,通过多级滨海动态系统,结合时刻变化的水位高度和细节的景观处理来逐级“削浪”,创造一个既能给人们提供休闲的滨海活力生活,又能够同时实现防风浪的屏障功能的空间。

深圳市小梅沙海岸带“创新用海”四维形态示意图 图片来源:MLA+

深圳市小梅沙海岸带海域管控地图 图片来源:MLA+

深圳市小梅沙海岸带山体修复措施示意图 图片来源:MLA+

深圳市小梅沙海岸带“削浪”设计示意图 图片来源:MLA+

深圳海洋新城建设项目:蓝色经济,蓝色之城

在今天,全球有将近40%的人口住在滨海区100公里的范围之内,世界上的大多数城市在未来还需要通过填海去扩大城市空间。随着人口的不断增加,为了给深圳创造出更大的发展空间,政府进行了大量的围海造田建设,同时内陆河道的堤岸也被无限地挤压。

在过去的25年里,深圳40%的潮汐湿地都已经完全地退化了,为了让步于城市的发展,深圳付出了巨大的生态系统的代价。而随着气候变化的影响,海平面上升、海洋风暴的增加,都会给滨海城市带来前所未有的挑战。

2018年,深圳举办了海洋新城规划竞赛,该设计大赛的主要目的是设计出一个滨海新城,该滨海新城位于大湾区的核心,主要通过填海的方式来建设,并且要连接一个“碧道”系统,有效提升水质,提高水的生态环境,实现水与城市的共生,将深圳转型成一个有水韧性的城市。

荷兰都市方案规划建筑设计事务所的总监兼所有人之一Marja Nevalainen的团队在此次竞赛中脱颖而出。凭借Marja二十余年的设计经验,以及对中国城市区域规划的深入了解,她在此次设计方案中指出,要采取创新的填海造地方法。

荷兰都市方案规划建筑设计事务所的总监兼所有人之一Marja Nevalainen 图片来源:NL Urban Solutions & Deltares

这与传统的填砂方法不同,安全性更高,适应性更强,且对环境友好,有助于提升景观质量和自然价值。该方案营造了一个堤防内部独立可控的净水系统,堤防内的防渗墙可防止海水侵入地下水,避免土壤盐碱化。

在提防的外侧,自然生长的红树林将作为填海的生态补偿,并作为海浪和台风的自然防御带。通过截留河排涝截污,并利用海草和牡蛎堤坝,作为净化入海口的生物滤池和防波堤。新城内部淡水系统独立且被智能系统控制,内部水道的设计与深圳盛行风相吻。水陆交织的“智慧圩田”系统,形成了深圳海洋新城的发展基础。

深圳海洋新城建设项目效果图 图片来源:NL Urban Solutions & Deltares

深圳海洋新城建设项目效果图 图片来源:NL Urban Solutions & Deltares

设计旨在重新将居民与自然景观联系在一起,红树林滨海岸线形成的滨海公园让人们可以通过慢行步道沿着生态湿地享受休闲生活。淡水环境的红树林湿地能够塑造生物多样性,净化水质,更有抵御海潮、保护岸线、固定沉积物等功能。源于自然形态设计的水塘型、岛屿型湿地,形成深水、浅水、湿润、半湿半干等丰富的生态环境,有利于生物多样性的发展。

城市的水体塑造了蓝色水城的风貌,有泵站控制的水系统,可以保护基地免受城市内涝的影响。圩田系统可以处理100%的雨水,基地强大的雨水集蓄能力,使水源不再需要额外的水供给,并能够持续为周边地区输出净水。

模块化的设计也适用于其他产业园的开发,使每一个地块内都有一个荫蔽的公共绿地和雨水花园。在降雨期间,雨水被收集在蓝色的屋顶上、下洼绿地中,雨水通过芦苇系统被过滤或渗透或排入水渠系统,在干旱期过滤后的雨水可用于制冷,以减少深圳的能源消耗。

通过在建筑地下的储水箱将雨水蓄积、回收利用并用作建筑内的冷热交换,这样的能源利用系统遍布全区域,将为整个新城提供新能源。海洋新城设计力求结合自然,为居民营造自然的城市景观,并以此增益海洋城市价值,创建一个可持续、与自然共生的蓝色海洋城市。

[未完待续,敬请期待下篇《水与城市:设计助力可持续发展(下)荷兰经验及其全球应用》]